Können wir das Gesundheitssystem der Schweiz reformieren?

Seine Worte liessen an Klarheit nichts zu wünschen übrig: Als «Monster, das mit Geld gefüttert werden muss» bezeichnete Thomas Mattig, Direktor von Gesundheitsförderung Schweiz, 2017 in einem Interview das einheimische Gesundheitswesen. Es sei durch einen typisch schweizerischen Kompromiss entstanden, habe man sich doch weder für ein staatliches noch für ein privatwirtschaftliches Gesundheitswesen entschieden. Zudem, so Mattig, «haben wir eine staatliche Steuerung, die nicht richtig funktioniert». Aber ist es überhaupt möglich, das hochkomplexe Schweizer Gesundheitswesen vor dem Hintergrund unseres Föderalismus vernünftig zu steuern? Und falls ja: Unternehmen die am System Beteiligten genug, um auf ein gemeinsames Ziel – ein gutes, bezahlbares Gesundheitssystem – hinzuarbeiten? Diesen Fragen widmete sich der gesundheitspolitische Dialog der CSS, der Anfang Februar 2018 in Bern durchgeführt wurde.

Das föderalistische Gesundheitssystem

Braucht es statt 26 kantonaler Gesundheitssysteme vermehrt Bestrebungen, die Versorgung regional oder gar gesamtschweizerisch zu betrachten?

Die SBB als Beispiel?

Wie ein hochkomplexes System gesteuert werden kann, zeigte die Gastreferentin Kathrin Amacker, Konzernleitungsmitglied der SBB, auf. Einen zentralen Aspekt betonte sie gleich zu Beginn ihres Referates: Die SBB wurden 1902 in erster Linie deshalb gegründet, weil das damalige Konglomerat von kantonalen Eisenbahnen schlicht zu komplex war, um eine sinnvolle Vernetzung und damit einen strukturierten öffentlichen Verkehr realisieren zu können. «Allerdings haben wir es im öffentlichen Verkehr auch heute noch mit einer extrem umfassenden Stakeholder-Landschaft zu tun», betonte Kathrin Amacker. Konkret seien derzeit 246 Unternehmen in 18 Verbünden daran beteiligt, dass heute praktisch das verlassenste Tal mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen ist und die öffentlichen Verkehrsmittel erst noch aufeinander abgestimmt sind. «Wenn es darum geht, Entscheide zu treffen, ist ein solch umfassendes System allerdings sehr langsam», so Amacker. «Radikale Lösungen sind nicht möglich. Vielmehr braucht es die Politik der kleinen Schritte.» Zudem müsse man auch immer wieder den Mut haben, die schöpferische Zerstörung zu üben und mögliche neue Mobilitätsformen zu testen. Als Beispiel dafür nannte Kathrin Amacker das Projekt «Cargo souterrain», einen innovativen Ansatz für einen unterirdischen Güterverkehr in der Schweiz.

Kantone vs. Krankenversicherung

Kann also der öffentliche Verkehr als Vorbild für das schweizerische Gesundheitswesen dienen, wenn es darum geht, die föderalistischen Strukturen zu überwinden und gemeinsame Lösungen zu finden? Und wie sieht es mit der schöpferischen Zerstörung bestehender Strukturen aus? Zu dieser Frage kreuzten der Zürcher Gesundheitsdirektor und Direktor der Gesundheitsdirektorenkonferenz, Thomas Heiniger, und CSS-CEO Philomena Colatrella am gesundheitspolitischen Dialog die Klingen. Mit einem indirekten «Nein» beantwortete Thomas Heiniger die Frage, inwiefern die SBB als Beispiel dienen könnten. «Die SBB sind ein Unternehmen, und das unterscheidet sie ganz wesentlich vom System des schweizerischen Gesundheitswesens, das ungleich komplexer ist und nicht einfach aus einer Hand gesteuert werden kann.» Dass auch Philomena Colatrella diese Sicht stützte, war praktisch die einzige Gemeinsamkeit in der Podiumsdiskussion. Diese zeigte auch, dass der Begriff der Steuerung eben ganz und gar unterschiedlich ausgelegt werden kann und vor allem auch ausgelegt wird.

Lokalpolitische Interessen

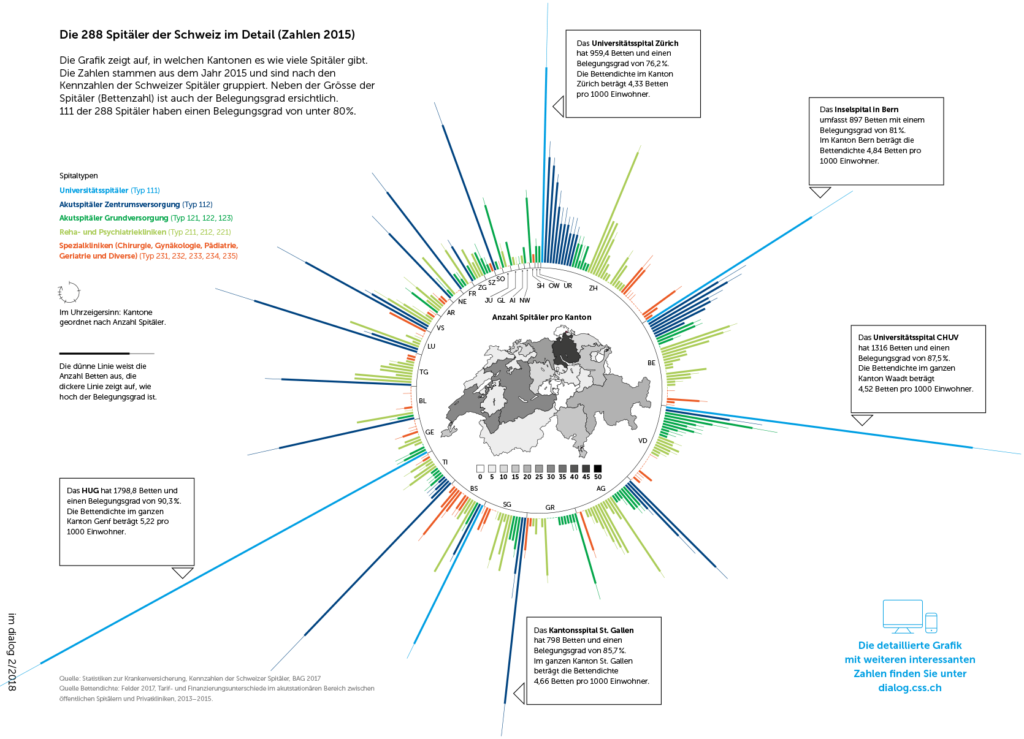

Philomena Colatrella nannte in diesem Zusammenhang die Einführung einer einheitlichen Spitalfinanzierung im Jahr 2012. «Wer sich davon mehr Wettbewerb versprochen hatte, wurde arg enttäuscht. Das sich bietende Potenzial wurde bei weitem nicht ausgeschöpft.» Vielmehr habe man sich bei der Bedarfsplanung im Bereich der Spitäler in erster Linie lokalpolitisch leiten lassen und mehr oder weniger den Status quo zementiert. In diesem Kontext betonte Thomas Heiniger den Umstand, dass die Kantone gemäss Verfassung für eine angemessene und wirtschaftlich tragbare Gesundheitsversorgung zuständig seien. «Der Kanton setzt also im Sinne einer Steuerung den Rahmen, und innerhalb dieses Rahmens kann und muss der Wettbewerb stattfinden.» Als kantonaler Gesundheitsdirektor habe er dabei stets die Doppelrolle der Einwohnerinnen und Einwohner zu berücksichtigen: Als Steuerzahlende und als Prämienzahlende seien diese an einer wirtschaftlich tragbaren Gesundheitsversorgung interessiert. Auf der anderen Seite möchten sie – als Versicherte – eine Versorgung, die im Krankheitsfall ihren individuellen Ansprüchen gerecht werde. «Dann geht es um die Gesundheit, um Lebensqualität, manchmal sogar um Leben und Tod – und als kantonaler Gesundheitsdirektor habe ich dies zu berücksichtigen.»

Den Föderalismus abstreifen

Philomena Colatrella stellte zwar diesen Umstand nicht in Abrede. Aber sie vermisste in diesem Kontext die übergeordnete Planung. Eine Planung, die nicht an den Grenzen eines Kantons haltmacht. «Es müssen deshalb Ziele formuliert werden, die unabhängig von unseren föderalistischen Strukturen sind. Und vor allem müssen wir diese Ziele mit Handlungsfeldern verknüpfen.» Nur so werde es möglich, dass sich das Schweizer Gesundheitswesen nicht länger im Kreis drehe und die Kosten nicht weiter explodierten. Philomena Colatrella nannte in diesem Zusammenhang den 2017 veröffentlichten Expertenbericht des Bundesrates. Dieser listet 38 Massnahmen auf, wie die Kostenspirale im Gesundheitswesen gebremst werden könnte. «Der Bericht kann wohl Impulse geben», so Colatrella. Allerdings bleibe es zentral, dass sich alle Akteure innerhalb des Systems zusammenrauften, um gemeinsam Ziele – zum Beispiel Kostenziele – zu definieren. Hier hakte Thomas Heiniger ein und betonte erneut, dass sein Kanton bereits heute wirtschaftlich tragbare Lösungen anstrebe. Auf die Frage des Moderators, ob es Steuerung eben vielmehr auf nationaler und nicht in erster Linie auf kantonaler Ebene brauche, betonte Thomas Heiniger: «Die Kantone sind am besten in der Lage, das Gesundheitswesen so zu ordnen, dass es weiterhin den Ansprüchen der Bevölkerung gerecht wird. Denn am Schluss muss es für die Patientinnen und Patienten stimmen.»

Das grosse Dilemma

Die Ausführungen von Thomas Heiniger und von Philomena Colatrella zeigten je länger, je klarer das grosse Dilemma. Während Letztere mehrfach eine übergeordnete Spitalplanung mit Versorgungsregionen einforderte, welche die Grenzen des Föderalismus sprengen, betonte Ersterer ebenso häufig die kantonale Autonomie und die damit verbundene Zufriedenheit der Patienten. Zudem stellte er in Abrede, dass nicht bereits heute eine kantonsüberschreitende Planung stattfinde. In diesem Zusammenhang verwies er auf die hochspezialisierte Medizin, wo in der Schweizer Spitallandschaft tatsächlich einigermassen scharfe Konturen erkennbar werden.

Die Prämien nicht ausblenden

In der abschliessenden Diskussionsrunde unter den rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde weniger die Frage diskutiert, wie viel oder wie wenig Steuerung denn nun im föderalistischen System nötig sei. Vielmehr wurde die mehr oder minder heisse Kartoffel der Kostenentwicklung im schweizerischen Gesundheitswesen herumgereicht und wer dafür verantwortlich sein könnte. Den vielleicht zentralsten Aspekt in der ganzen Diskussion rund um Planung, Versorgung und Patientenzufriedenheit brachte Ständerat Erich Ettlin ins Spiel: «Wir haben nun lange von unserem Gesundheitswesen gesprochen und wie dieses geplant und gesteuert werden müsste. Einen Punkt jedoch haben wir vor lauter wissenschaftlicher Ausführungen beiseitegelassen, nämlich die Krankenversicherungsprämien. Diese stellen für immer mehr Schweizerinnen und Schweizer eine fast untragbare Belastung dar.» Wenn man weiterhin bloss betone, wie gut doch das schweizerische Gesundheitswesen, wie hoch die Patientenzufriedenheit sei, und gleichzeitig die exorbitanten Kosten ausblende, werde die Situation eskalieren. «Wenn wir weiterhin lapidar festhalten, dass das Gesundheitswesen zwar gut, aber halt sehr teuer ist, wird uns dieses Argument irgendeinmal um die Ohren fliegen. Die Versicherten, welche die Prämien nicht mehr bezahlen können, werden Lösungen finden – und an diesen dürfte weder die Gesundheitsbranche noch die Politik Freude haben.» Deshalb sei man gut beraten, die Sorgen der Basis ernst zu nehmen und möglichst rasch nach Auswegen zu suchen. Denn: «Das System hat versagt.» Eine Aussage, der per se aus dem Plenum nicht widersprochen wurde und die Michael Jordi, Zentralsekretär Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) sowie Mitglied der oben zitierten Expertenkommission, zu einer Art Schlussvotum nutzte: «Wir müssen uns davor hüten, die 38 Massnahmen voneinander gesondert zu betrachten und diese bereits heute gegeneinander auszuspielen.» Vielmehr habe man nun einen Strauss von Möglichkeiten auf dem Tisch, die, wenn sie gut ineinandergriffen, mithelfen könnten, die Kostenspirale zu dämpfen. Und mit Blick ins Plenum, in dem alle Akteure des schweizerischen Gesundheitswesens vertreten waren: «Uns allen ist klar, dass wir etwas unternehmen müssen – Sie alle können dazu beitragen.»