«Globalbudgets» in Deutschland – droht damit die Zweiklassenmedizin?

Angesichts des Vorschlags der Expertengruppe, die ungedeckelte Vergütung von Ärzten und Spitälern durch ein Globalbudget zu begrenzen, ist ein Blick ins Ausland nützlich, um die Befürchtungen und Erwartungen auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Deutschland hat zwar kein Globalbudget, das alle Sektoren in allen Regionen umfasst, aber die Ausgaben werden für die ambulante (auf der Ebene von Bundesländern bzw. Kassenärztlichen Vereinigungen) und die stationäre Versorgung (auf Länder- und dann Spitalebene) auf Basis bundesweiter Vorgaben von vornherein festgelegt.

Kostenbremsen im Detail

Kostenziele sind aus politischer Sicht und vor allem aus dem Blickwinkel der Leistungserbringer ein höchst brisanter Vorschlag. Für die Prämienzahler jedoch ein längst überfälliger.

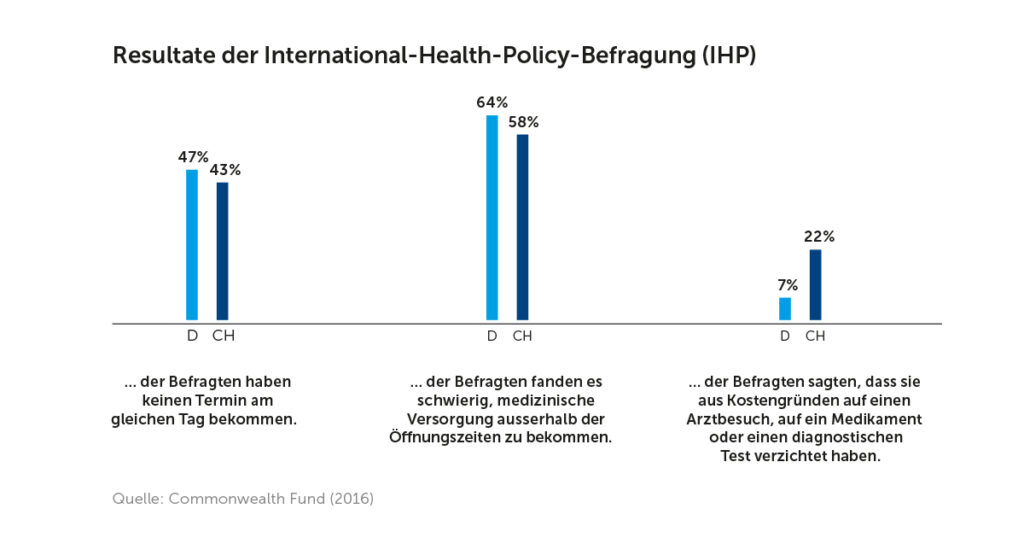

Im ambulanten Sektor ist dabei ungefähr ein Drittel des «Gesamtvergütung» genannten Budgets für Hausärzte vorgesehen, der Rest für Fachärzte. Jede Praxis kennt den für sie zur Verfügung stehenden Betrag im Voraus. Er ergibt sich aus der Fachausrichtung, einer kalkulierten Anzahl von Patienten, die die Praxis pro Quartal besuchen, und einer bestimmten Menge an Punkten pro Patient. Die Arztpraxen rechnen dann die erbrachten Leistungen zum vorab vereinbarten Punktwert ab. Haben sie ihre Patientenzahl bzw. ihr Punktvolumen erreicht, bedeutet das nicht, dass sie schliessen müssen. Die weiteren Patienten bzw. Leistungen werden aber deutlich niedriger vergütet. Es gibt verschiedene Instrumente, die sicherstellen, dass auch im Dezember noch Geld vorhanden ist. So wird zum Beispiel der Betrag für die Arztpraxen in vier Quartale aufgeteilt. Trotzdem gibt es natürlich Patienten, die von Wartezeiten berichten, auch davon, dass ihnen erst ein Termin im Folgequartal angeboten wird.

Grundsätzlich ähnlich verläuft es bei Spitälern. Hier wird auf Basis der erwarteten Leistungen (nach Art und Menge) pro Krankenhaus ein sogenanntes Erlösbudget mit den Krankenkassen vereinbart. Werden dann mehr Leistungen erbracht und von den einzelnen Krankenkassen über DRGs vergütet, erhält das Krankenhaus über verschiedene Instrumente entweder weniger Geld pro Fall («Fixkostendegressionsabschlag») oder muss einen Teil der zusätzlichen Gesamteinnahmen zurückerstatten. Umgekehrt erhalten Krankenhäuser, die unter der im Vorjahr vereinbarten Summe aus Erlösbudget und -summe bleiben, einen Mindererlösausgleich in Höhe von 20 Prozent.

Sowohl für die Budgets der Arztpraxen als auch der Krankenhäuser werden jährliche Steigerungen verhandelt. Diese orientieren sich zum einen am Wachstum der Löhne der Versicherten, aber auch an den steigenden Kosten, speziell für das Personal. Eine solche Budgetierung, die eine angemessene Kostensteigerung berücksichtigt, bedeutet also noch lange nicht Rationierung. Was man auch sagen muss: Man spricht viel über die potenziellen Nachteile einer Begrenzung der Gesundheitsausgaben, aber weniger über die Nachteile einer unlimitierten Vergütung. Dabei setzt ein System, das unbegrenzt Leistungen zulässt, ebenfalls negative Anreize. Unnötige Operationen bergen – ohne dem Patienten einen gesundheitlichen Nutzen zu bringen – trotzdem die Risiken eines Eingriffs. Ausserdem zeigten Studien, dass von stationären Patienten im Krankenhaus jeder 1000. durch einen Fehler oder einen Irrtum stirbt.