Steigen die Kosten, weil wir so viele Spitäler haben?

Herr Scheidegger, die Schweizer Bevölkerung ist so gesund wie noch nie. Liegt das an den 288 Spitälern, die wir in der Schweiz haben?

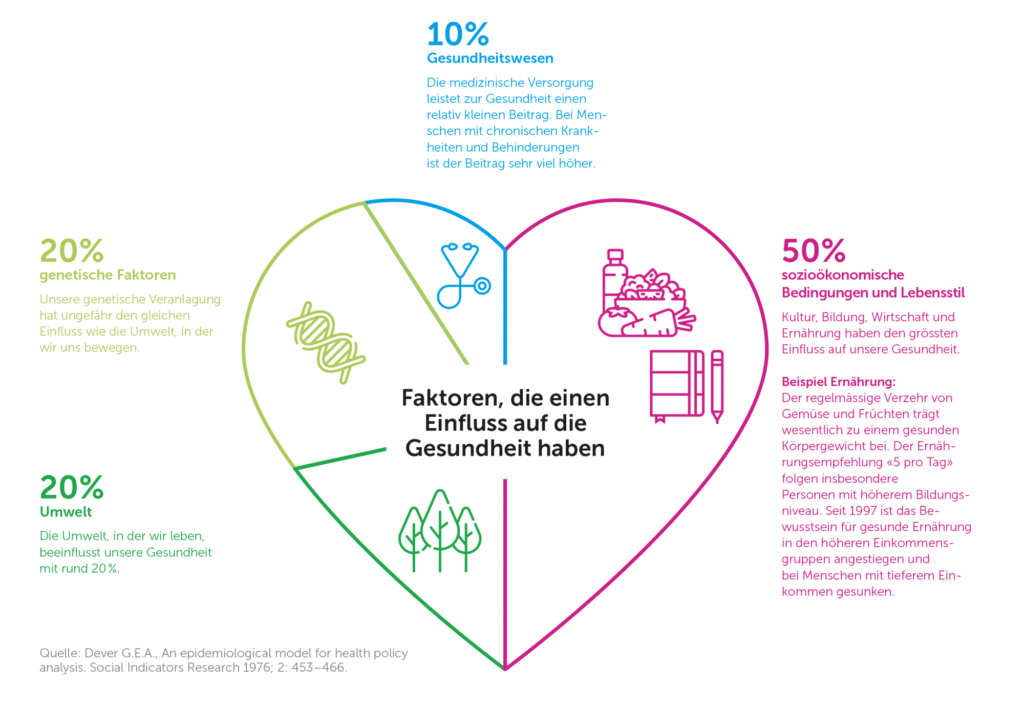

Nein, sicher nicht. Zur Gesundheit der Bevölkerung hat unser gutes, aber extrem teures Gesundheitssystem nur etwa 10 Prozent beigesteuert. Studien haben gezeigt, dass die Bildung, die Kultur, die Wirtschaft und die Ernährung zusammen ca. 50 Prozent zur Gesundheit der Bevölkerung beitragen. 20 Prozent entfallen auf die Umwelt und 20 Prozent auf genetische Faktoren. Wir müssen uns daher eigentlich fragen, ob zur Verbesserung der Gesundheit das Geld nicht besser in die Umwelt, die Ausbildung oder die übrigen wichtigen Faktoren investiert werden sollte als in unser Gesundheitssystem.

Das föderalistische Gesundheitssystem

Braucht es statt 26 kantonaler Gesundheitssysteme vermehrt Bestrebungen, die Versorgung regional oder gar gesamtschweizerisch zu betrachten?

Trotzdem werden in den nächsten 15 Jahren in der Schweiz über 15,6 Milliarden Franken in Klinikneubauten investiert (Quelle: medinside.ch). Dabei war das politische Ziel bei der Einführung der neuen Spitalfinanzierung eine Konsolidierung der Spitallandschaft. Was läuft falsch?

Das liegt sicher daran, dass wir in der Schweiz die Gesundheitsversorgung nicht regional, sondern kantonal planen. Solange die Kantone die Gesundheitsversorgung aus den Steuern bezahlen, ist die kantonale Planung per se nicht nur zu kritisieren. Wer zahlt, will mitbestimmen. Viele Kantone sind aber zu klein, um auf ihrem Hoheitsgebiet eine sinnvolle Planung durchzuführen; wir brauchen daher eine regionale Planung. Aufgrund ihrer geografischen Lage und Bevölkerungsdichte braucht nicht jede Region dieselbe Versorgungsstruktur. Eine komplett zentrale Planung erachte ich übrigens nur in einem einzigen Bereich als sinnvoll, nämlich bei der hochspezialisierten Medizin, wo es um ganz seltene Erkrankungen oder Eingriffe geht. Zudem – und das meine ich für das gesamte Gesundheitssystem – muss die Transparenz verbessert werden. Die Outcome-Qualität in unserem Gesundheitswesen ist die Dunkelkammer der Nation.

Wie meinen Sie das?

Die Analogie der Dunkelkammer trifft auf verschiedene Bereiche im Gesundheitswesen zu, ich kann sie hier an einem Beispiel aus meinem eigenen Umfeld erklären. Bevor der Standort für das Universitäts-Kinderspital beider Basel im August 2000 auf das Areal der ehemaligen Frauenklinik in Basel festgelegt wurde, kochten die Emotionen in Basel hoch. In den politischen Diskussionen wurde die Rheinsicht (des ehemaligen Standorts) hochgehalten und dem heutigen Standort mit Sicht auf den Cityring entgegengehalten. Man sprach von besserer Genesung durch den Blick auf das Wasser, während Kosten- und Qualitätsüberlegungen kaum eine Rolle spielten. Der Bürger wurde also nicht mit den realen Fakten bedient, sondern bekam emotionale Argumente präsentiert, um seine Entscheidung zu treffen. Solche Beispiele findet man immer wieder und heute noch.

Wie beispielsweise bei der Schliessung des Spitals Einsiedeln?

Genau. Oft geht es in den Diskussionen um Spitalstandorte nicht um faktenbasierte Wahrheiten, sondern um Faktoren wie Nähe zum Wohnort. Dabei geht vergessen, dass die Erfahrung des behandelnden Arztes und ein routiniertes Team viel wichtiger sind als die Nähe zum Spital, wo auch die Grossmutter den Enkel zu Fuss besuchen könnte. Das ist nett, aber nicht entscheidend. Der Bürger bleibt meist im Dunkeln: Er wird nicht explizit gefragt, wie viel Geld er in die lokale Gesundheitsversorgung fliessen lassen will. Und die wenigsten wissen, welche Kosten die Erhaltung eines Standortes mit sich zieht. Vielleicht würden die Bürger dieses Geld lieber in die Bildung oder Kultur investieren, wenn sie auch wüssten, wie die Qualität in gewissen Spitälern ist. Diese leidet nämlich, wenn komplexe Eingriffe wegen des kleinen Einzugsgebietes nur selten durchgeführt werden. Routine ist ein wichtiger Qualitätsfaktor.

Aber die Politik hätte ja genau diese Aufgabe. Die Kantone sind dafür zuständig, die Versorgung zu planen und den Willen der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf ihre Präferenzen umzusetzen. Werfen Sie den Kantonen Untätigkeit vor?

Nein, so pauschal kann man das nicht formulieren. In der Versorgungsplanung fehlt mir eine wissenschaftliche Analyse der Daten. Wir haben kaum Versorgungsstudien, lassen uns von anderen Ländern nur wenig inspirieren, und Outcome-Daten fehlen, wie bereits gesagt. Ich frage Sie: Wie wollen wir planen ohne Daten und Messungen? Genauso wenig kennen wir die wirklichen Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger. Es gibt zwar Spitalvergleiche, die basieren jedoch vor allem auf der individuellen Wahrnehmung und nicht auf Qualitätsdaten. Der Bürger wird zwar jährlich nach seiner Zufriedenheit mit unserem Gesundheitssystem gefragt, die übrigens immer sehr gut ist. Sie gibt aber kaum Auskunft über das Preis-Leistungs-Verhältnis der medizinischen Leistungen, das der Laie gar nicht beurteilen kann.

Ein Vorwurf also an die Politiker und Spitäler?

Kein Vorwurf, aber eine Aufforderung. Die jährlich steigenden Kosten sind ein Problem, und wir verpassen es, hilfreiche Reformen zu tätigen. Vielen Politikern fehlen der Mut und die Kreativität für Schritte wie Spitalschliessungen. Denn um Spitäler zu schliessen – was übrigens für Patientinnen und Patienten sowie Bürgerinnen und Bürger aus Kosten- wie auch Qualitätsüberlegungen sinnvoll wäre –, braucht es Erfahrung und gute Kommunikation. Die Politik nimmt aus meiner Sicht eine zu passive Rolle ein. Viele Exponenten kritisieren zwar den Status quo, präsentieren aber keine eigenen Lösungen. So endet eine angedachte Reform oft im Personen-Bashing ohne konkrete Lösung für uns als Gesellschaft.

Wenn wir von Kritik ohne Lösungen sprechen: Was ist denn Ihr Rezept, um Licht ins Dunkel zu bringen?

Wir müssen Doppelspurigkeiten abbauen. Das funktioniert nur, wenn man mit gemeinsamen Ressourcen arbeiten muss. Nicht jedes Spital braucht ein CT, das ausgelastet werden muss. Die Spitäler müssten sich noch stärker zusammenschliessen, wie es etwa in der Region Nordwestschweiz und Baselland/Basel-Stadt angedacht ist. Wobei auch hier noch zu wenig stark gemeinsam über Kosten, Nutzen und Aufwand nachgedacht wird. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Transparenz: Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger so informieren, dass sie auf der Grundlage von ehrlichen Argumenten mitentscheiden können. Gleichzeitig braucht es heikle, aber wichtige gesellschaftliche Entscheidungen: Eine Krankenversicherung sollte eine Hochrisikoversicherung sein, aber die Leute sehen sie als Bankkonto. Ohne funktionierenden Versicherungsgedanken wird das System kollabieren.