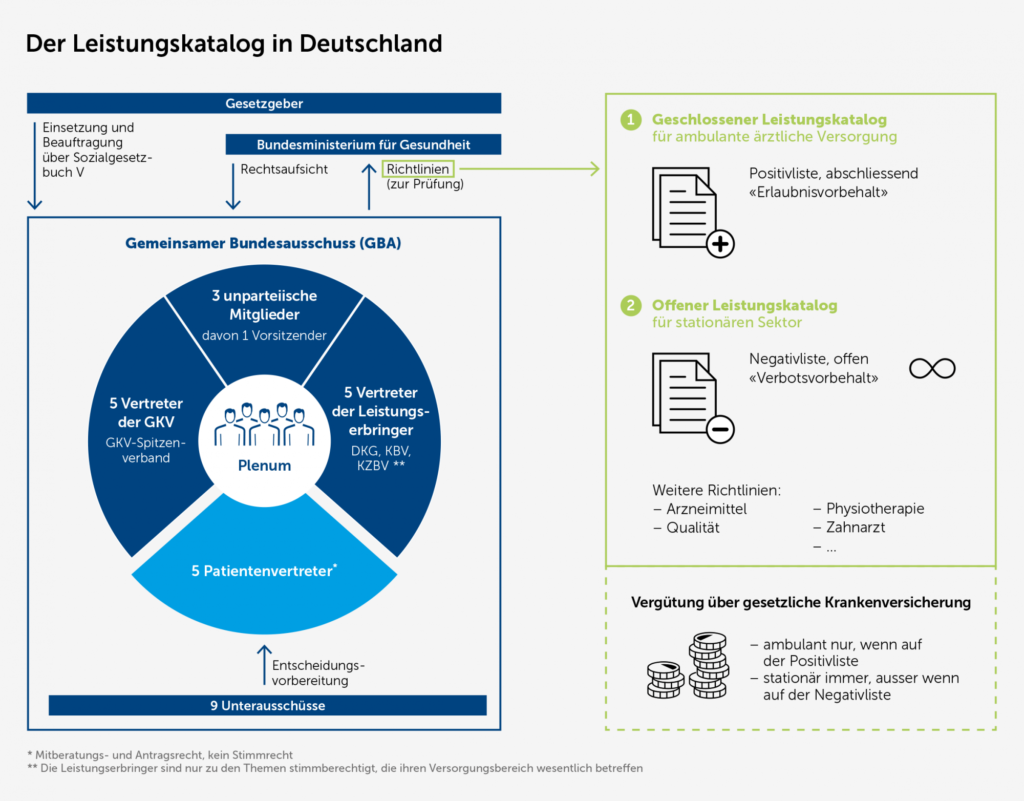

Im Vergleich: Der Leistungskatalog in Deutschland

Die Bestimmung des Leistungskatalogs für den in einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Personenkreis – etwa 90 Prozent der Bevölkerung in Deutschland – erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt definiert das Sozialgesetzbuch V den Leistungsanspruch der Versicherten gegenüber den gesetzlichen Krankenversicherern in sehr allgemeiner Form. Das in etwa dem Krankenversicherungsgesetz in der Schweiz vergleichbare Gesetz legt erstens fest, dass die Versicherten einen generellen Anspruch auf ambulante ärztliche Leistungen haben. Zweitens müssen diese Leistungen – wie alle von der gesetzlichen Krankenversicherung finanzierten Leistungen – ausreichend, zweckmässig und wirtschaftlich sein und dürfen das Mass des Notwendigen nicht überschreiten. Diese Vorgaben werden auch als Wirtschaftlichkeitsgebot bezeichnet, ohne dass der Gesetzgeber näher definiert, was genau unter Wirtschaftlichkeit zu verstehen ist.

Die Pflichtleistungen im KVG

Das Vertrauensprinzip bildet die Basis aller medizinischen Behandlungen. Der Gesetzgeber vertraut darauf, dass nur diejenigen Leistungen ausgeführt werden, die letztlich auch Wirkung zeigen.

Der Gemeinsame Bundesausschuss

Die Konkretisierung des zunächst nur sehr allgemein festgelegten Leistungsanspruchs der Versicherten erfolgt traditionell nicht durch den Gesetzgeber, sondern durch Institutionen der sogenannten gemeinsamen Selbstverwaltung. Konkret sind dies in diesem Fall der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) und der Bewertungsausschuss. Beide Institutionen setzen sich zu gleichen Teilen aus Repräsentanten der Leistungserbringer und der gesetzlichen Krankenversicherer zusammen. Bei Stimmengleichheit entscheidet ein unabhängiger Vorsitzender. Der GBA entscheidet, welche Leistungen konkret Eingang in den Leistungskatalog für die ambulante ärztliche Versorgung finden. Dabei gilt im Regelfall ein Erlaubnisvorbehalt. Mit anderen Worten können ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte eine bestimmte Leistung nur erbringen, wenn der GBA vorher seine Zustimmung erteilt hat. Die Konkretisierung des Leistungskatalogs erfolgt dann in einer Richtlinie des GBA, die laufend aktualisiert wird und für die ambulant tätige Ärzteschaft verbindlich ist. Erst nach Aufnahme einer Leistung in diese Richtlinie entscheidet der Bewertungsausschuss, in welcher Höhe die gesetzlichen Krankenversicherer die jeweilige Leistung vergüten müssen. Im stationären Sektor gilt der «Verbotsvorbehalt ». Neue medizinische Methoden sind grundsätzlich einsetzbar, wenn sie vom GBA nicht ausdrücklich ausgeschlossen werden (analog dem Schweizer System).

Legitimation des Gremiums

Aus einer formaljuristischen Perspektive betrachtet sorgt das oben – zugegebenermassen sehr verkürzt – dargestellte Verfahren dafür, dass alle Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung einen identischen Leistungsanspruch in der ambulanten ärztlichen Versorgung haben. Allerdings ist dieses Verfahren insgesamt nicht unproblematisch. Erstens entscheidet über die Frage der Aufnahme einer Leistung in den Leistungskatalog ein Gremium, das nur sehr eingeschränkt dazu legitimiert ist. Die Repräsentativität des GBA ist sehr gering, da in ihm nur Leistungserbringer und gesetzliche Krankenversicherer vertreten sind. Gerade dem unabhängigen Vorsitzenden kommt in vielen Entscheidungssituationen ein hohes Gewicht zu, ohne dass dieser Vorsitzende demokratisch legitimiert ist. Kritiker bezeichnen daher den GBA als «kleinen Gesetzgeber » – ohne dass sich die in ihm vertretenen Parteien einem demokratischen Votum stellen mussten. Zu kritisieren ist aus einer ökonomischen Perspektive zweitens die Operationalisierung des Wirtschaftlichkeitsgebots durch den GBA. Bei der Aufnahme von Leistungen spielt ausschliesslich der zusätzliche Nutzen eine Rolle – die zusätzlichen Kosten sind kein entscheidungsrelevantes Kriterium. So ist es möglich, dass Leistungen mit einem geringen Zusatznutzen und hohen Zusatzkosten in den Leistungskatalog aufgenommen werden. Immerhin schützt das beschriebene Verfahren die Versicherten davor, dass Leistungen ohne belegten Zusatznutzen erbracht und durch die gesetzliche Krankenversicherung finanziert werden müssen.

Herausforderungen

Letztlich kann auch das Verfahren zur Konkretisierung des Leistungskatalogs in Deutschland zweierlei nicht verhindern. Erstens zeigen aktuelle Untersuchungen, dass – wie in anderen Ländern auch – die regionalen Unterschiede in der Leistungserbringung erheblich sind. Eine zentrale Festlegung des Leistungskatalogs hat nicht zur Folge, dass dieser auch regional umgesetzt wird. Zweitens bieten ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte in zunehmendem Ausmass sogenannte individuelle Gesundheitsleistungen an. Dieser Begriff ist letztlich nur ein Euphemismus für Leistungen, die keinen Eingang in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung gefunden haben und damit vollständig aus den Taschen der Versicherten finanziert werden müssen.

Vergleich mit der Schweiz

Im Vergleich mit der Schweiz ermöglicht das System in Deutschland eine vorgängige Nutzenbewertung neuer Leistungen. Das fördert die Qualität der Leistungserbringung grundsätzlich. Die Einführung von Health Technology Assessments in der Schweiz hilft, eine hohe Qualität der Leistungen durchzusetzen. Der Weg dahin ist jedoch noch lang, denn weder neue noch teilweise umstrittene Behandlungen werden heute systematisch überprüft.