Spitalplanung: Rein in Gesundheitsregionen!

Die Schweiz verfügt über eine sehr hohe Spitaldichte. So weit, so schlecht. Denn wenn weiterhin die meisten Spitäler dasselbe anbieten – von der Blinddarm- bis hin zur Herzoperation –, leidet die Qualität. Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) betonte deshalb im Positionspapier zur nachhaltigen Entwicklung des Gesundheitssystems (2019): Nur wenn sich die Kantone zu – wenigen – Gesundheitsregionen zusammenschliessen und konsequent Mindestfallzahlen definieren, kann die bestmögliche Qualität erzielt werden.

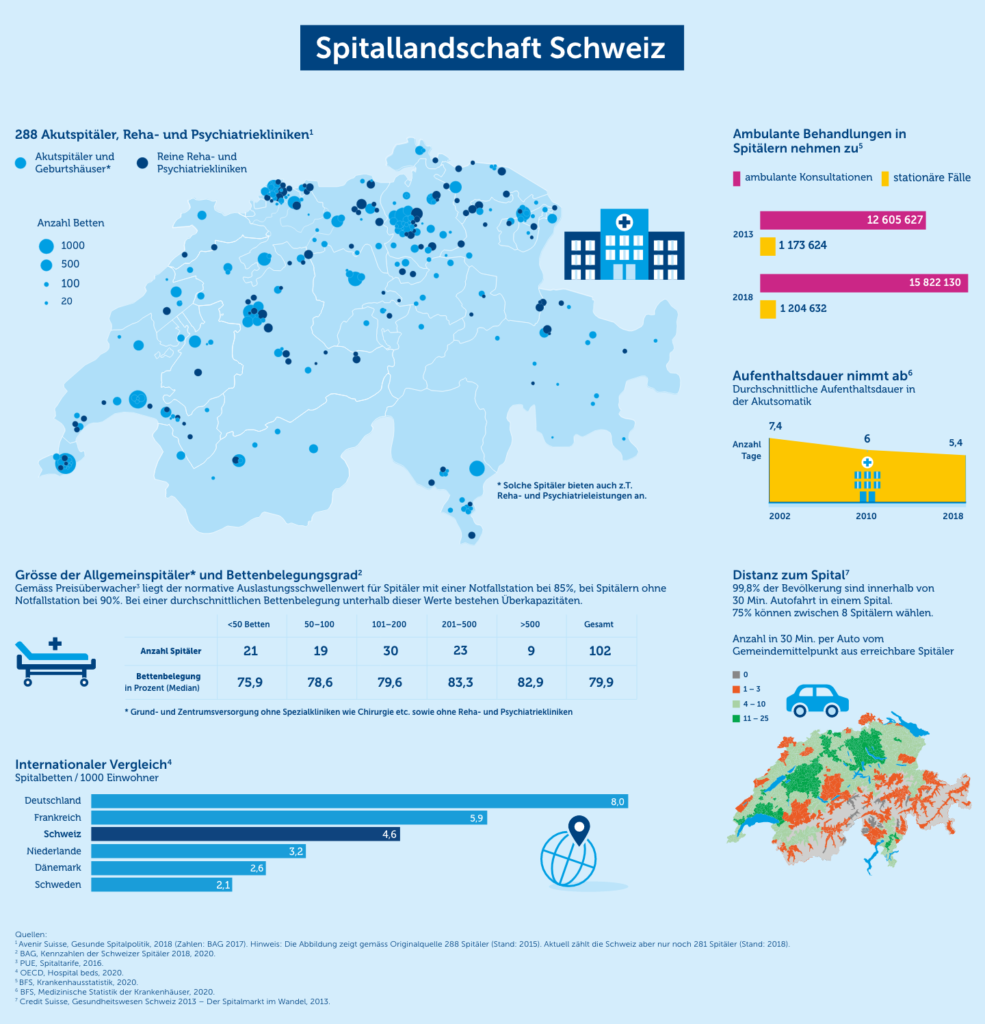

Die Spitallandschaft in der Schweiz

Spitäler sind unerlässliche Leistungserbringer in der Schweizer Gesundheitslandschaft. Das ist unbestritten. Höchst umstritten ist jedoch, wo die Spitäler stehen und vor allem, welche Leistungen sie erbringen sollen.

Die ideale Gesundheitsregion

Doch wie müsste eine solche Region aussehen, um die Qualitätsziele zu erreichen? Idealerweise wohnen in jeder Region 1,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, und sie verfügt über ein grosses Zentrumsspital, vorzugsweise eine Universitätsklinik. Die wohnortsnahen Regionalspitäler oder Gesundheitszentren nehmen die häufig vorkommenden Behandlungen und alltäglichen Eingriffe wie Gallenblaseoperationen der Abklärungen für Herzbeschwerden vor. Für spezialisierte Eingriffe, die selten vorkommen und ein spezifisches Knowhow erfordern – etwa Bauchspeicheldrüsenkrebs–, sind die Zentrumsspitäler zuständig. Dermassen ausgestaltet, können in jeder Region sämtliche Behandlungen erbracht werden, von einfachen Eingriffen bis hin zur hochspezialisierten Medizin. Innerhalb einer Gesundheitsregion soll jedoch nicht bloss die Akutmedizin angeboten werden. Auch Alterspflege, Spitex sowie psychiatrische Dienste werden in die Gesamtplanung einbezogen. Bei sehr seltenen Erkrankungen sind eine nationale Koordination oder sogar eine Zusammenarbeit mit dem Ausland wünschenswert. Was die Distanzen anbelangt: Die Schweiz ist dermassen kleinräumig, dass ein Zentrumsspital – und damit eine bestmögliche Behandlung – nie mehr als eine Stunde entfernt liegt. Im Vergleich mit dem Ausland, zum Beispiel England oder Schweden, eine sehr komfortable Ausgangslage.

Fünf bis sechs Regionen

Die Schweiz zählt derzeit knapp 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Auf das Prinzip der Gesundheitsregionen umgerechnet, braucht es zwischen fünf und sechs solcher regionalen Zusammenschlüsse. So könnte zum Beispiel der Grossraum Zürich eine Region bilden, das ganze Mittelland oder die Westschweiz zwei weitere. Das Tessin müsste sich entscheiden, welcher Region es sich anschliessen möchte; viele Behandlungen könnten zwar innerhalb des Kantons angeboten werden, für spezifische Behandlungen wären jedoch Zugreisen und im Notfall Flug- oder Ambulanztransporte in die entsprechende Zentrumsklinik notwendig. Eine zentrale Frage ist auch, wie viele Spitäler eine Gesundheitsregion umfassen müsste, um die notwendige Versorgung sicherzustellen. Grundsätzlich hängt die Anzahl von der Grösse und Geografie der jeweiligen Gesundheitsregion ab. Die für die Berechnungen benötigten Zahlen sind bereits heute vorhanden: Es ist bekannt, wie viele Personen in welchen Kantonen welche Krankheiten haben. Diese Zahlen kann man auf die ganze Gesundheitsregion hochrechnen. Zusätzlich wäre der Trend «ambulant vor stationär» miteinzuberechnen, wo sich in den kommenden Jahren noch vieles ändern dürfte. Anders als heute findet die Nachkontrolle im Gesundheitszentrum statt. Das Spital soll nicht wie heute den Anreiz haben, die Patienten zu behalten.

Qualität dank Mindestfallzahlen

Eine Gesundheitsregion braucht auch deshalb eine gewisse Grösse, weil letztlich die Fallzahlen entscheidend für eine hohe Qualität sind. Egal, für welche Operation ein Spital vor allem zuständig ist: Es braucht eine genügend hohe Anzahl an entsprechenden Patientinnen und Patienten. Das gilt insbesondere für komplexe oder selten vorkommende Operationen. Je häufiger ein Behandlungsteam – also nicht bloss der Operateur! – eine Operation durchführt, desto besser wird die Qualität. Das zeigen zahlreiche Studien. Ein Beispiel: Künstliche Darmausgänge sind bei Operationen am unteren Teil des Enddarms in Spitälern, die diese Operation häufig durchführen, viel seltener nötig als in Spitälern, die solche Operationen nur vereinzelt vornehmen. Ein gutes Beispiel für den Mechanismus «Mehr vom Gleichen» ist das Tessin. Zwar verfügt der Kanton über verschiedene Spitalstandorte, doch diese sind unter einem gemeinsamen Dach zusammengefasst, und jeder Standort hat einen anderen Leistungsauftrag. Genau das ist letztlich das Ziel von Gesundheitsregionen: Vom Einfachsten bis zum Seltensten wird festgelegt, wo was gemacht würde. Wobei das Seltenste im Fall von nationalen Gesundheitsregionen eben nicht im Tessin, sondern vielleicht in Zürich oder Genf gemacht wird. Dies stellt insofern kein Problem dar, als in solchen Fällen im Notfall ein Rega-Helikopter eingesetzt werden kann. Gesundheitsregionen mit klaren Leistungsaufträgen würden auch in einer Pandemiesituation Vorteile bringen: Die Kantone könnten gemeinsam in der Region koordinieren, wer im Ernstfall welche Dienstleistung anbietet, wer welches Schutzmaterial bereitstellt und wie bei Engpässen sogar der Austausch von Personal erfolgen könnte.

Qualität – die Dunkelkammer der Schweiz

Qualität dank mehr Fallzahlen am gleichen Standort zu fördern, ist ein Ansatz. Sie zu messen und die Resultate zugänglich zu machen, ist der andere. Hier darf sich die Schweiz «rühmen», eine grosse Dunkelkammer zu sein. Eine konsequente Messung der Outcome-Qualität gibt es in unserem Land nicht. So ist die Komplikationsrate bei Gallenblaseoperationen im Spital X genauso wenig im Internet auffindbar wie die Infektionsrate nach einem Eingriff im Spital Y. Es braucht deshalb endlich Klarheit darüber, wie es den Patientinnen und Patienten nach dem Eingriff geht, unabhängig von der Patientenanzahl eines Arztes. Nach einer Krebsbehandlung will man nicht wissen, ob die Patientin oder der Patient das Spital lebend verlassen hat, sondern wie es ihr oder ihm nach fünf Jahren geht. In Sachen Qualität hat die Schweiz noch einen langen Weg vor sich. Hier muss die Politik ihre Verantwortung wahrnehmen.

Das Bauen geht munter weiter

Gleiches gilt für die Definition von Gesundheitsregionen. Zwar ist die Schaffung solcher Regionen eine der Massnahmen der bundesrätlichen Expertengruppe zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Aber konkrete Absichten sind nicht wirklich erkennbar. Im Gegenteil: Landauf und landab werden derzeit neue Spitäler geplant oder bereits gebaut, die es bei einer strikten Regionalplanung vielleicht gar nicht mehr bräuchte. Dieser Faden lässt sich auch bei der hochspezialisierten – und damit prestigeträchtigen – Medizin weiterspinnen, wo sich die Kantone nicht über eine Zuteilung einigen können. Diesen mässig guten Voraussetzungen zum Trotz ist die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) überzeugt, dass es möglich ist, die Schweiz in Gesundheitsregionen einzuteilen – zumal auch die Bevölkerung deren Nutzen nach und nach erkennt. Aus Sicht der SAMW müssen sich nun Bundesrat und Parlament gleichermassen für eine Schweiz mit Gesundheits- regionen aussprechen. Denn ohne Druck wird sich nichts ändern. Die konkrete Umsetzung müsste der Bund jedoch den Kantonen überlassen und im Nachgang kontrollieren. Dass eine solche Zusammenarbeit sehr wohl funktionieren kann, zeigt das Asylwesen, wo kantonsübergreifend in Zentren gearbeitet wird. Das ist vielleicht nicht eins zu eins vergleichbar mit der Spitallandschaft. Aber das Beispiel zeigt, dass man sich über Kantonsgrenzen hinweg zusammenraufen kann – wenn der Druck gross genug ist.

Auswirkungen auf die Finanzierung

Obwohl die Schweiz noch ein ordentliches Stück von klar definierten Gesundheitsregionen entfernt ist, sollte man sich bereits heute fragen, welche Konsequenzen diese auf die Finanzierung von Leistungen hätten. Denkbar wäre zum Beispiel, dass die Krankenversicherer nur diejenigen Eingriffe bezahlen dürfen, die auch innerhalb der festgelegten Versorgungsregionen durchgeführt werden. Eingriffe in Spitälern ohne Leistungsauftrag dürften nicht mehr übernommen werden. Diese Art der Finanzierung könnte zu Beginn als Experimentierphase über den vom Bundesrat geplanten Experimentierartikel laufen, um Erfahrungen zu sammeln. Primär geht es nicht darum, Geld zu sparen, sondern die Qualität im Schweizer Gesundheitswesen zu verbessern. Die 84 Milliarden Franken Gesundheitskosten pro Jahr müssten also zugunsten einer besseren Qualität umverteilt werden.