Rezepte, um steigende Gesundheitskosten zu bremsen

Während der Kolonialzeit hatten die Franzosen in Hanoi (Vietnam) mit einer Rattenplage zu kämpfen. Um deren Zahl zu reduzieren, beschlossen sie, den Bewohnern von Hanoi für jeden abgelieferten Rattenpelz eine Prämie zu bezahlen. Das Resultat dieses künstlich inszenierten Wettbewerbs um die Ablieferung möglichst vieler Rattenpelze kann man sich leicht ausmalen: Die Bewohner von Hanoi begannen damit, Ratten zu züchten, was die Rattenplage wesentlich verschlimmerte.

Die Suche nach Kostenbremsen

Das Kostenwachstum ist und bleibt ein negatives Nebenprodukt der Entwicklung im Gesundheitswesen. Deshalb lanciert die CSS die Suche nach Kostenbremsen.

Parallelen zum Gesundheitswesen

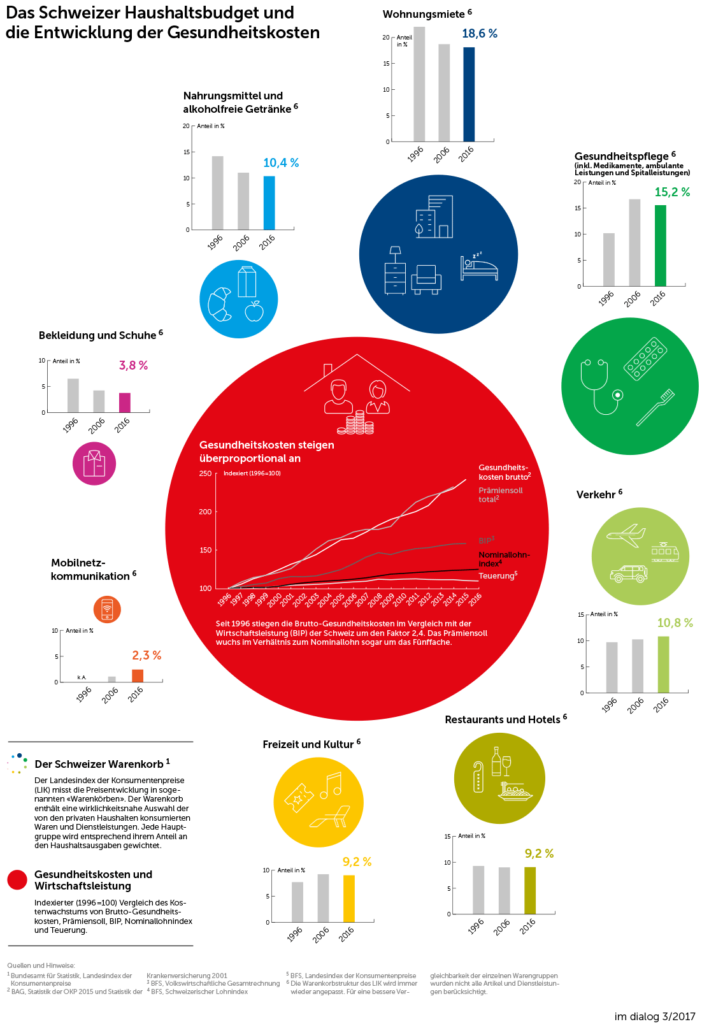

Das eben geschilderte Beispiel weist erstaunliche Parallelen zum heutigen Gesundheitswesen auf. Dort möchte man zwar Kosten sparen, aber in Wirklichkeit setzen die heute existierenden Vergütungssysteme einen Anreiz zu einem weiteren Anstieg der Gesundheitsausgaben. Seit der Einführung der obligatorischen Krankengrundversicherung 1996 sind die Krankenversicherungsprämien fünfmal so schnell gestiegen wie die Löhne und die Gesundheitskosten doppelt so schnell gewachsen wie das Bruttoinlandprodukt. Diese Entwicklung hängt nur zu einem kleineren Teil mit der demografischen Entwicklung und der gestiegenen Qualität bei den Gesundheitsdienstleistungen zusammen. Zu einem grösseren Teil ist diese Entwicklung eine Folge stetiger Anreize zur Mengenausdehnung; dies, weil der Gesundheitsmarkt wesentliche Bedingungen eines funktionierenden Marktes nicht erfüllt. Gerade deshalb erweist er sich für Anbieter als idealer Wachstumsmarkt.

Ökonomische Theorie

Ein nach ökonomischem Lehrbuch perfekt funktionierender Markt ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass alle Marktteilnehmer vollständige Information über die angebotenen Produkte sowie über die eigenen Bedürfnisse besitzen. Und selbstverständlich bezahlen die Käufer eines Produkts auch selbst dafür. Gerade diese Kernbedingungen sind auf dem Gesundheitsmarkt nicht erfüllt. Wer eine Gesundheitsleistung in Anspruch nimmt, bezahlt im Allgemeinen nicht oder nur zu einem kleinen Teil selbst dafür. Für den grössten Teil muss die Allgemeinheit über Krankenversicherungsprämien und Steuern aufkommen. Unter solchen Bedingungen ist das Kostenbewusstsein nicht besonders ausgeprägt.

Kommt noch die Informationsasymmetrie zwischen Anbietern und Nachfragern dazu. Ärzte und Spitäler, aber auch die Hersteller von Pharmazeutika sind im Allgemeinen viel besser über ihre Angebote informiert als die Nachfrager dieser Leistungen und Produkte, also die Patienten. Kombiniert mit deren geringem Kostenbewusstsein, schafft die Informationsasymmetrie die wesentliche Grundlage zur permanenten Mengenausdehnung. Denn die Nachfrage kann zu einem grossen Teil über das Angebot gesteuert werden. Ständig werden neue Krankheiten «entdeckt», «verbesserte» Behandlungsmethoden und Medikamente entwickelt, neue Präventionsprogramme aus dem Boden gestampft oder neue Apps zur Überwachung des Gesundheitszustandes angeboten. Und alle diese Entwicklungen werden uns als zwingend notwendige Verbesserungen dargestellt, die uns noch mehr Lebensqualität und ein noch längeres und beschwerdefreies Leben ermöglichen. Wer sich angesichts dieser Rahmenbedingungen noch gesund fühlt, macht sich schon fast verdächtig.

Zwar leben wir im Vergleich zu früher tatsächlich länger und bei besserer Gesundheit. Doch die «objektiven» Testverfahren von neuen Medikamenten, die «objektiv» festgelegten Grenzwerte, ab welchen ein Mensch als krank gelten darf, sowie die «objektiven» Qualitätsindikatoren zur Messung der Behandlungsqualität erweisen sich bei genauem Hinschauen oft durch ökonomische Motive beeinflusst. Man versucht durch gezielte Information, die Patienten zu weiterem Konsum von Medikamenten, Behandlungen, Operationen oder Therapien zu bewegen. Die Mehrheit der im Gesundheitswesen tätigen Akteure hat somit gar kein Interesse daran, dass die Kosten eingedämmt werden. Vielmehr besteht ein Interesse daran, das Kostenbewusstsein klein und die Informationsasymmetrie gross zu halten, auch wenn man das niemals zugeben würde.

Tückische Fallpauschalen

Unter solchen Bedingungen werden auch ursprünglich als kostendämpfend gedachte Massnahmen schnell zu neuen Optimierungsinstrumenten. Ein gutes Beispiel dafür sind die im Jahr 2012 eingeführten Fallpauschalen (SwissDRG) im stationären Bereich. Auf diese Weise sollte ein Kostenwettbewerb zwischen den Spitälern in Gang gesetzt werden. Wenn nämlich für einen bestimmten Fall, wie zum Beispiel eine Blinddarmentfernung, überall gleich viel Geld (die Fallpauschale) bezahlt wird, dann müsste ein Anreiz bestehen, diesen Fall zu möglichst geringen Kosten abzuwickeln bzw. diesen Fall dort nicht mehr zu behandeln, wo es sich wegen zu hoher Kosten nicht mehr lohnt. So zumindest argumentierten die Befürworter dieses Systems.

Wie langjährige Erfahrungen im Ausland zeigen, führen Fallpauschalen aber nicht zu Kostensenkungen. Erstens «sparen» Spitäler nach der Einführung von Fallpauschalen vor allem dadurch, dass sie ihre Kosten zulasten von Rehabilitationszentren, Pflegeheimen und der ambulanten Versorgung reduzieren, wo die Kosten dann entsprechend ansteigen. Und zweitens versuchen Spitäler, möglichst viele lukrative Fälle zu kreieren. Es kommt dann zu einer Mengenausweitung bei lohnenden Operationen und Behandlungen und damit auch zu einer Zunahme der gesamten Gesundheitskosten. Das komplizierte System der Codierung der Fälle leistet dabei der Informationsasymmetrie nochmals kräftig Vorschub. Nur Spezialisten können noch durchschauen, wie bestimmte Fälle genau codiert werden und welche davon tatsächlich lohnend sind.

Anreize zur Mengenausweitung setzt auch der 2004 eingeführte TARMED-Tarif für die Einzelleistungsvergütungen im ambulanten Bereich. Dort werden vor allem technische Leistungen mit hohen Tarifen abgegolten, was deren stetige Ausweitung äusserst attraktiv macht. Und auch mit der Informationstransparenz ist es nicht weit her in diesem System. Zwar erhält der Patient am Schluss exakte, im 5-Minuten-Takt verfasste, oft seitenlange Abrechnungen über sämtliche abgerechnete Leistungen. Nur, was soll ein durchschnittlicher Patient oder eine durchschnittliche Patientin mit dieser Masse an Information anfangen? Er oder sie kann nur in seltenen Fällen entscheiden, welche Leistungen notwendig waren und welche nicht. Man kann Intransparenz auch durch zu viel Information erzeugen, indem man den Patienten mit einer für ihn unnützen Masse an Daten bombardiert.

«Es besteht ein Interesse daran, das Kostenbewusstsein klein und die Informationsasymmetrie gross zu halten, auch wenn man das niemals zugeben würde.»

Mathias Binswanger

Solche Beispiele zeigen, dass zunächst als kostenbremsende oder zumindest als kostenneutral angepriesene Vergütungssysteme wie Fallpauschalen oder der TARMED-Tarif auf dem real existierenden Gesundheitsmarkt schnell zu neuen Ertragsoptimierungsinstrumenten werden, welche den Kostenanstieg beschleunigen statt verlangsamen. Und dies ist umso mehr der Fall, als man Spitäler oder Ärzte unter finanziellen Druck setzt und untereinander vergleicht. Denn je grösser dieser Druck wird, umso mehr versucht man die in den Systemen existierenden Optimierungsspielräume auszunützen, um möglichst viele lohnende Fälle und Behandlungen zu generieren. Schon heute ist de facto das finanzielle Ergebnis eines Spitals seine wichtigste Zielgrösse, anhand deren seine Performance gemessen wird.

Lösungsmöglichkeiten

Immerhin gibt es einige spezifische Fehlanreize im Schweizer Gesundheitswesen, die sich relativ einfach beseitigen liessen. So kann eine Neugestaltung des TARMED-Tarifs die Bevorzugung von technischen Leistungen oder die Benachteiligung von Hausärzten gegenüber Spezialisten abschwächen. Und eine einheitliche Finanzierung der Leistungen im stationären Bereich kann bewirken, dass weniger Behandlungen unnötig vom ambulanten in den stationären Bereich verschoben werden. Aber selbst wenn solche offensichtlichen Fehlanreize beseitigt sind, bleibt der grundsätzliche Anreiz zur Mengenausweitung bestehen.

Diesem Anreiz kann man nur entgegenwirken, indem entweder Patienten selbst wieder verstärkt für tatsächlich beanspruchte Leistungen bezahlen oder indem man die Zahl der Anbieter bzw. der erbrachten Leistungen beschränkt. Ersterem sind aber enge Grenzen gesetzt. Zwar führen etwa höhere Franchisen bei der Krankenversicherung im obligatorischen Bereich zu mehr Kostenbewusstsein der Patienten, was grundsätzlich zu begrüssen ist. Doch eine substanzielle Erhöhung der Franchisen gefährdet bald einmal das Ziel einer qualitativ hochstehenden Gesundheitsversorgung für alle Bewohnerinnen und Bewohner unseres Landes, da ein Teil der Menschen dann aus finanziellen Gründen auf Arztbesuche verzichten wird. Gleichzeitig müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass mehr als ein Viertel der Bevölkerung Prämienverbilligungen erhält und damit de facto wenig oder gar nichts für medizinische Leistungen bezahlt.

Bleiben also Beschränkungen als unbeliebte, aber relativ wirksame Massnahmen. Da gibt es eine ganze Reihe von auch schon umgesetzten Vorschlägen, die von einer Beschränkung der Zahl der Ärzte (Zulassungsbeschränkungen), der Zahl der Spitäler (Spitallisten) über die Beschränkung stationär erbrachter Behandlungen (Listen ambulant durchzuführender Untersuchungen und Behandlungen) bis zur generellen Rationierung bestimmter Behandlungen und Medikamente reichen (Mengensteuerung in Bezug auf Anzahl von Fällen). Solche Massnahmen können, besonders in Kombination, den Anstieg der Gesundheitskosten bremsen. Allerdings gerät man auch hier schnell in ein Dilemma. Denn je wirkungsvoller solche Beschränkungen sind, umso mehr geraten sie in Konflikt zur Versorgungsqualität, und umso grösser ist auch der politische Widerstand. Also werden Beschränkungen im Allgemeinen nur sehr zögernd und in milder Form umgesetzt, sodass der Einfluss letztlich gering bleibt. Eine wirksame Kostenbremse im Gesundheitswesen lässt deshalb weiterhin auf sich warten.